Klima- & Kälteplanung

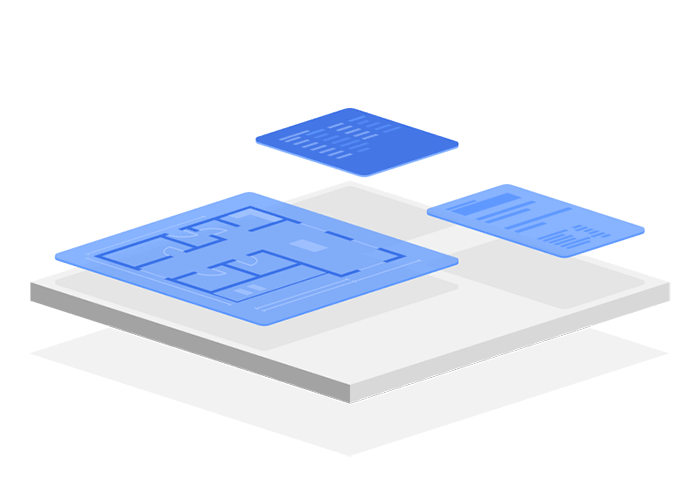

Die Planungssoftware mh-BIM ermöglicht Ihnen einen durchgängigen Workflow bei der Klima- & Kälteplanung – von der Kühllastberechnung bis hin zur Rohrnetzplanung.

Durchgängige Klima- & Kälteplanung

Vom Grundriss bis zur Abgabe in kürzester Zeit dank des perfekten Zusammenspiels der einzelnen Module. Einen besseren Workflow für Ihre Klima- & Kälteplanung gibt es nicht.

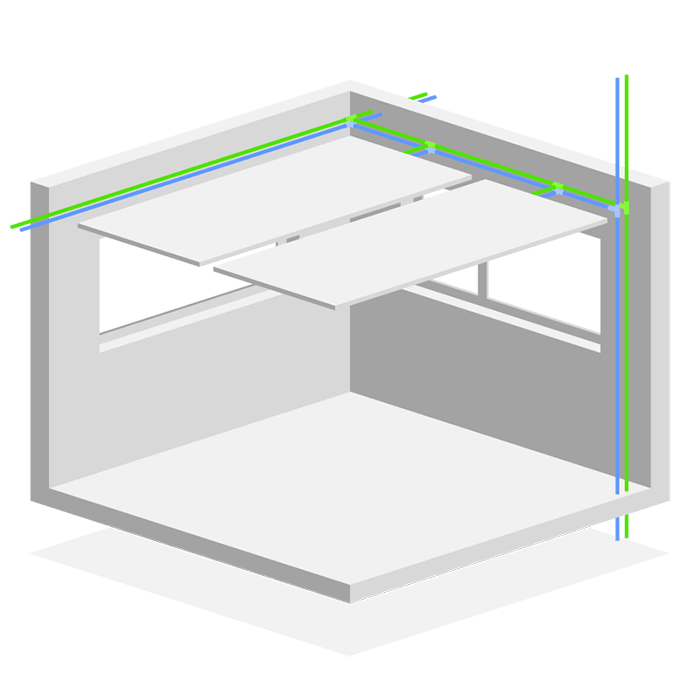

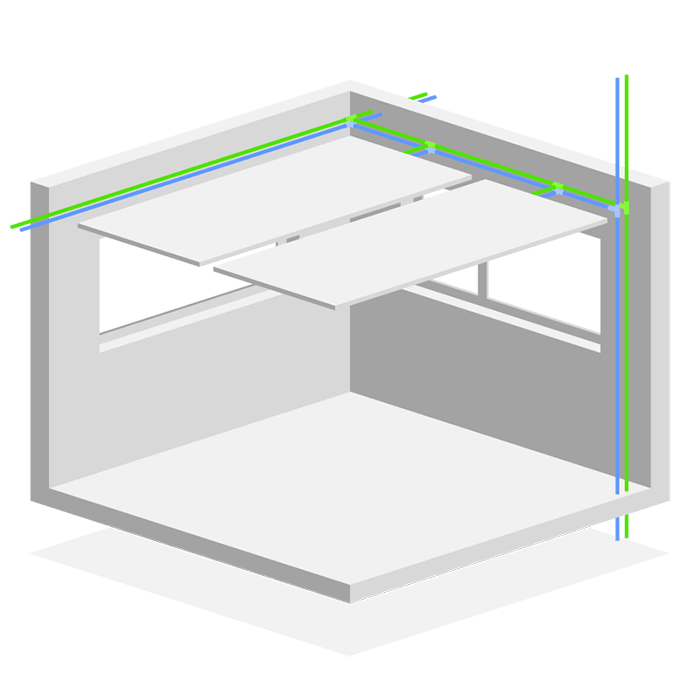

Grafische Gebäudeerfassung

Die Gebäudegeometrie als Grundlage der thermischen Betrachtung.

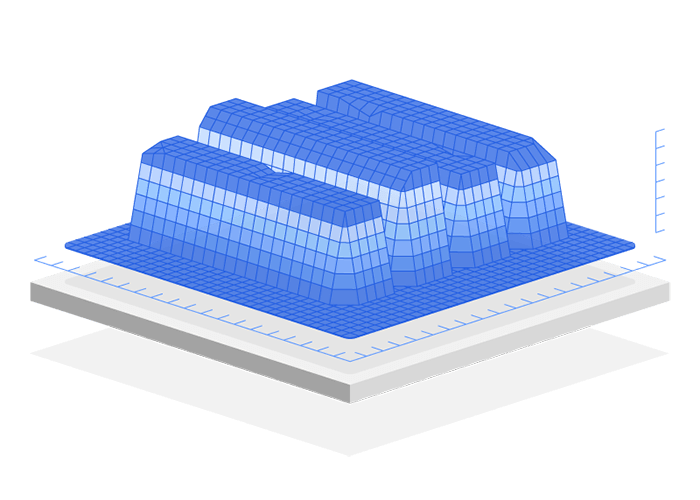

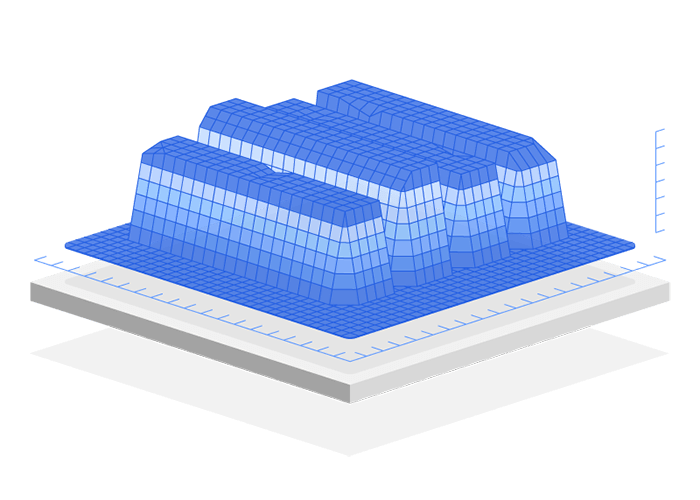

Kühllastberechnung

Kühllastberechnung nach VDI 2078 & VDI 6007 Blatt 1.

Gebäudeenergiebedarf

Berechnung des Energiebedarfs nach VDI 2067 Blatt 10.

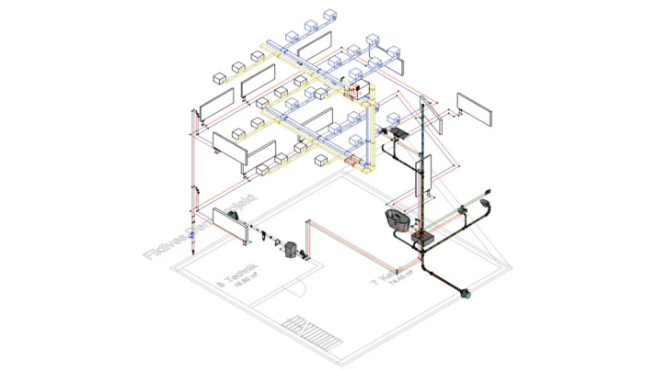

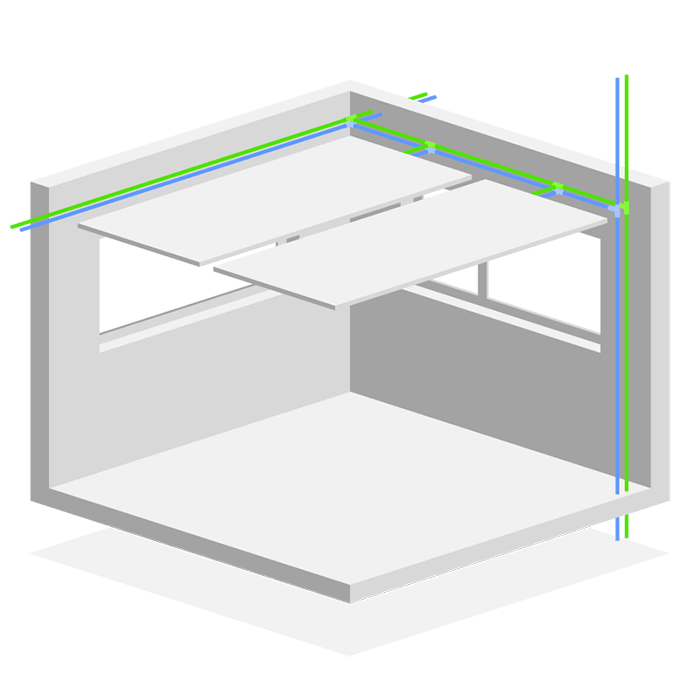

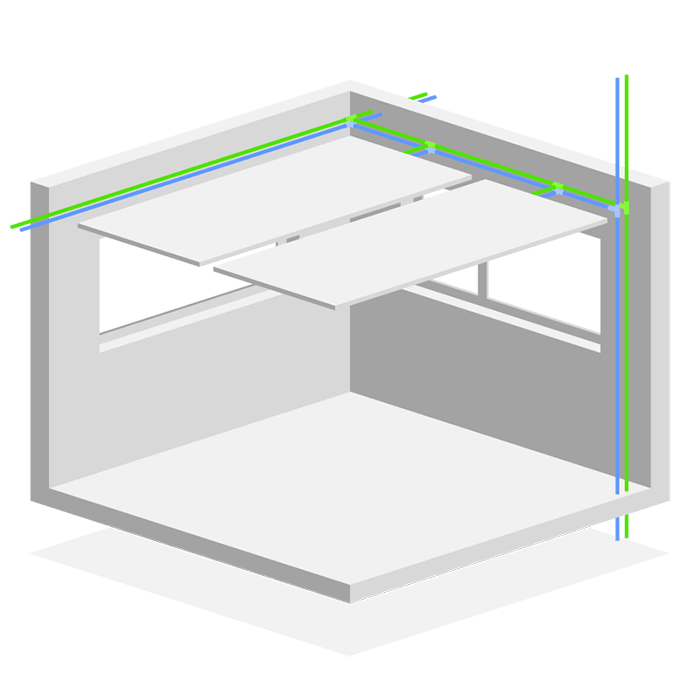

Rohrnetzplanung & Berechnung

Klima- & Kältesysteme konstruieren, koordinieren und in Sekunden berechnen.

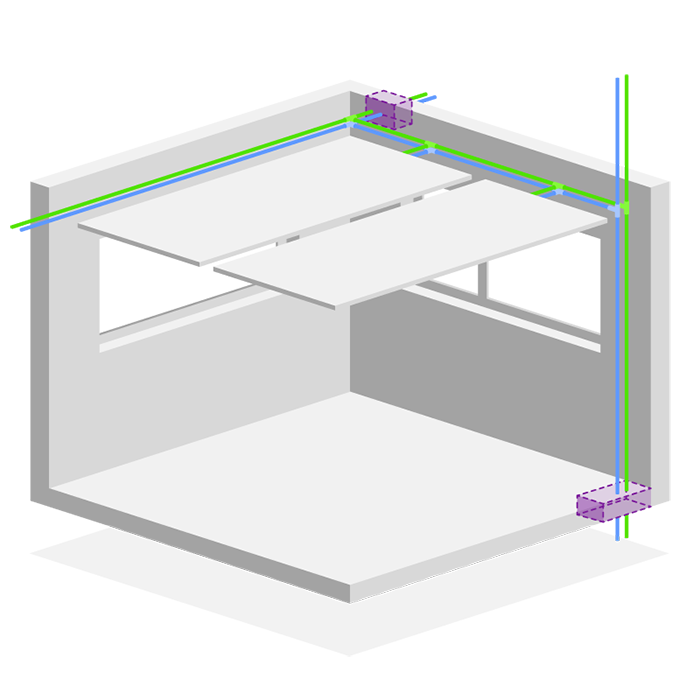

Durchbruchsplanung

Durchbruchsvorschläge einfach erstellen.

Planerstellung & Abgabe

Höchste Qualität bei Plänen, IFC-Modellen und Massenauszügen.

Durchgängige Klima- & Kälteplanung

Vom Grundriss bis zur Abgabe in kürzester Zeit dank des perfekten Zusammenspiels der einzelnen Module. Einen besseren Workflow für Ihre Klima- & Kälteplanung gibt es nicht.

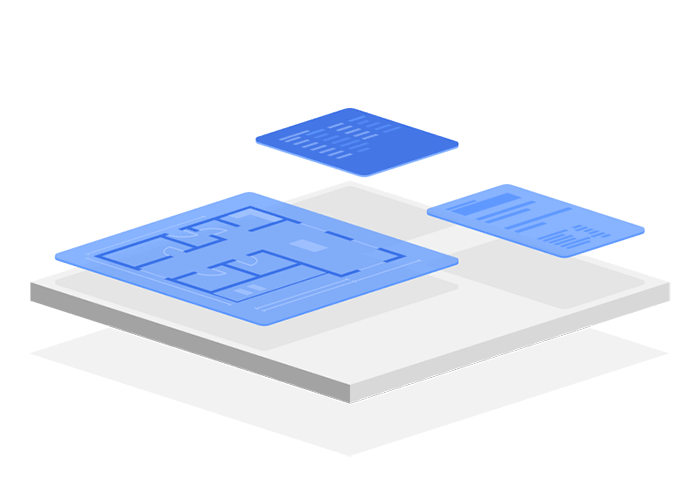

Grafische Gebäudeerfassung

Die Gebäudegeometrie als Grundlage der thermischen Betrachtung.

Kühllastberechnung

Kühllastberechnung nach VDI 2078 & VDI 6007 Blatt 1.

Gebäudeenergiebedarf

Berechnung des Energiebedarfs nach VDI 2067 Blatt 10.

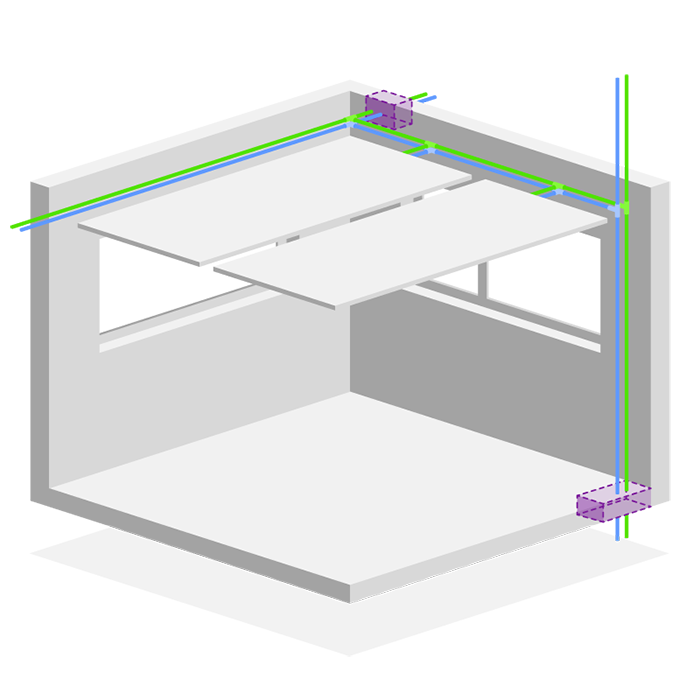

Rohrnetzplanung & Berechnung

Klima- & Kältesysteme konstruieren, koordinieren und in Sekunden berechnen.

Durchbruchsplanung

Durchbruchsvorschläge einfach erstellen.

Planerstellung & Abgabe

Höchste Qualität bei Plänen, IFC-Modellen und Massenauszügen.

Das sagen unsere Kunden

„Der Einstieg in mh-BIM fiel mir damals sehr leicht.“

Adrian Sachet

Martin Rehe Consulting GmbH

Inning am Ammersee

„Mit der Qualität der Berechnungen sind wir sehr zufrieden. mh-BIM liefert uns stets zuverlässige Ergebnisse, wodurch wir auch bei Neuberechnungen sehr viel Zeit sparen.“

Lukas Kirch

KMG Ingenieurgesellschaft für Gebäude- u. Versorgungstechnik mbH

Köln

„Uns überzeugte, dass die Software leicht zu bedienen ist und Korrekturen schnell vorgenommen werden können.“

Martin Ebert

KE & S GbR

Berlin

Das sagen unsere Kunden

Unsere zufriedenen Kunden sprechen für sich.

Bei der Klima- & Kälteplanung perfekt unterstützt

Planen Sie alle Gewerke in einem Modell mit einem durchgängigen Workflow. Egal, ob Heizung, Klima/Kälte, Lüftung oder Sanitär –

mit mh-BIM sind Sie schnell und einfach am Ziel.

Schnell durchstarten

Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und durchgängigen Workflows sind Sie schnell fit und produktiv.

Berechnen & konstruieren in Einem

In unserem 3D-Modell konstruieren Sie exakt & einfach, haben Änderungen schnell durchgeführt und profitieren von der integrierten Berechnung.

Kontrollieren, prüfen & lösen

Überprüfen Sie Ergebnisse visuell im 3D-Model, erkennen Kollisionen frühzeitig und lösen Sie diese komfortabel mit unserer Durchbruchsplanung.

Entspannt abgeben

Immer aktuelle Pläne, Beschriftungen und Daten lassen Sie der Abgabe entspannt entgegen sehen – egal, ob IFC, DWG oder PDF.

Optimale Unterstützung

Falls Sie doch einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser freundlicher Support zuverlässig weiter – darauf können Sie sich verlassen!

Energieeffiziente Gebäude

So erreichen wir gemeinsam unser Ziel: Energieeffiziente Gebäude zu planen, die auch unseren nächsten Generationen eine lebenswerte Zukunft sichert.